2015.05.25(월)

매년 열리는 신목교회 문화교실에서

이번에는 사직단에서 인왕산 자락으로 역사탐방에 나섰다

경복궁역 1번 출구에서 나와

만남의 장소인 사직단에 도착하였더니

(*명칭이 서울사직단 → 사직단으로 2011.07.28 변경 되었다)

벌써 장로님의 해설이 시작되었다

사직단(社稷壇)은

조선을 세운 태조가 한양에 수도를 정하고, 궁궐과 종묘를 지을 때 함께 만들었다.

사직단(社稷壇)의 위치는 좌묘우사(左廟右社)의 규정에 따라 경복궁을 중심으로

좌측에는 종묘를, 우측에는 사직단을 세웠다.

김정호의 수선전도(1840년경)

사직단은 국토의 신인 국사지신(國社之神)과 곡식의 신인 국직지신(國稷之神)에 제사를 드리는 제단으로서,

사각형의 제단 둘과 그를 둘러싼 낮은 담장인 유(壝), 그리고 홍살문 등으로 이루어졌다.

역대 왕과 왕비의 사당인 종묘(宗廟)와 더불어 가장 신성한 제의(祭儀) 공간이었다.

토지의 신에게 제사 지내는 국사단은 동쪽에,

곡식의 신에게 제사 지내는 국직단은 서쪽에 배치하였으며,

신좌는 각각 북쪽에 모셨다.

|

|

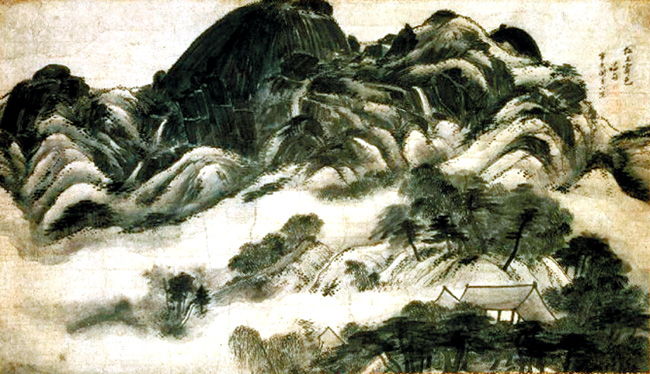

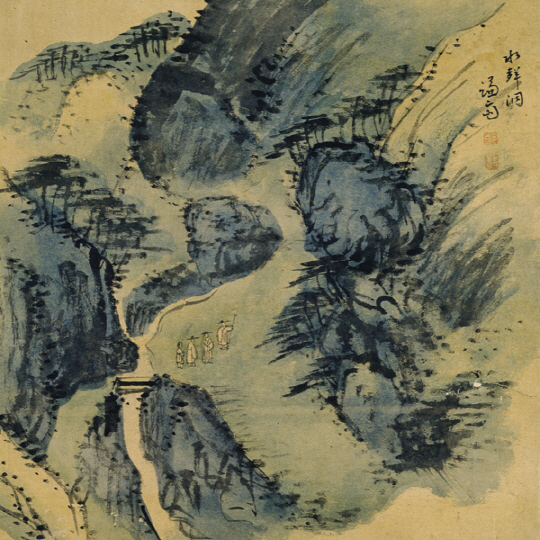

▲ 혜촌 김학수(1918,1919?~2009) 풍속화 '사직단' (성균관대학교 박물관 소장).

해방이후 그린 김학수 화백의 그림(고증했다고 함)에서 보면 원래 사직단의 정문과 사직단부지의 정문은 북쪽에 위치하나, 현 사직단 부지 정문은 동쪽에 있다. 사직단은 임진왜란 때 불타 중건했으며, 조선 후반을 거치며 정문 위치가 바뀐 것으로 추정된다. |

제사는 2월과 8월 그리고 동지와 섣달 그믐에 지냈다.

나라에 큰 일이 있을 때나 가뭄에 비를 기원하는 기우제

그리고 풍년을 비는 기곡제들을 이 곳에서 지냈다.

사직단 대문

사직단 대문 전면

신들이 드나드는 문이므로

원래는 윗부분이 살문으로 되어 있었는데

중수하는 과정에서 잘못된 부분이라고 지적하셨다

사직단 대문 배면

사직단 대문 기둥 상부(익공)

사직단 대문 내부 천장

사직단 대문 내부 가구

사직단 대문 박공 부분

북신문(北神門)

사직단 둘레 담의 사방에 홍살문이 있는데

북신문만 3개의 문으로 이루어져 있다.

신이 출입하는 문이므로 격을 높이기 위한 것이다

보통 홍살문은 화살처럼 윗부분까지 뾰족하게 나왔는데

다른 홍살문과 다르다.

위 제례식 사진은 문화재청에서 퍼온 사진인데

어느 때 사진인지 사진의 홍살문과도 모양이 다르다

북신문에서 곧게 연결되어 있는 향축로(香祝路)

가운데는 신로(神路)이고 우측은 어로(御路)

길이 끝나는 곳에 판위(板位: 제사 때 왕이 제계하는 곳)가 있고

어로는 우측으로 꺽였다.

판위 뒤로 사직단 내부의 낮은 담장 유(壝)가 사방으로 둘러 있고,

가운데 보이는 문은 북유문이고

오른쪽은 서유문

서유문 뒤로 신실(神室)이 보인다

天圓地方(하늘은 둥글고 땅은 네모남)의 원리에 따라 제단은 네모나게 만들었으며

天地人 사상에 따라 3단으로 설치하였다.

각 단에는 오방색(동은 청색, 서는 백색, 남은 적색, 북은 흑색, 중앙은 황색)을 넣고

국토를 상징하는 황토로 덮었다

신주가 있는 곳이 국사지신을 모신 곳

왼쪽 건물이 신실이고

신실과 연결된 길이 신위행로로

남유문으로 이어진다

서유문

사직공원에서 바라본 서신문

홍살문이 잘못되었다고 지적해주셨다.

사직공원

1902년 사직단과 사직단의 임무를 맡는 사직서가 다른 곳으로 옮겨지고,

일본인들은 우리나라의 사직을 끊고 우리 민족을 업신여기기 위하여

사직단의 격을 낮추고 공원으로 삼았다.

1940년 정식으로 공원이 된 사직공원이 옛 사직단의 자리이다.

이곳에는 신사임당(申師任堂)과 이이(李珥) 모자의 동상이 서 있으며,

그 뒤에 단군성전(檀君聖殿)과 김동인문학비(金東仁文學碑)도 세워져 있다.

사직공원을 나와 인왕산으로 오르는 길

어느집 담장의 붉은인동이 예쁘게 피었다

나도 너처럼 바람을 가르며 날아보고 싶다

뒤를 돌아보니 멀리 북악이 보인다

성벽 밑에는 마아가렛 꽃이 피었네요

우리나라 꽃은 심을 만한 게 없었을까?

잠시 생각해 보았어요

한여름의 날씨가 계속되어

많이 힘들어 하십니다

잠시 숲속공원에서 휴식을 하며 간식을 나눕니다

오늘 참가자 중 최연소자 박건윤입니다

나중엔 아빠 등에 업혀 다녔어요

백악도 보이고 청와대도 보이고

성벽 돌틈 사이로 고들빼기가 피었어요

성벽 축조의 시대별 차이에 대해 설명하고 계시는 홍순민 장로님

공사실명제로 성을 쌓은 지역을 새겨 넣었어요

황해도 봉산현이라시네요

인왕산 정상까지는 가지 못하고

무악동 입구에서 수성동계곡쪽으로 빠졌어요

청와대와 경복궁을 지키는 인왕산 호랑이 상

길가에는 때죽나무꽃이 만발하고

덜꿩나무도 한창이고